Audio Binaurale: Ascolto e Registrazione

Ascolto e Registrazione Binaurale o Biauricolare

testi e immagini a cura di Marco Stefanelli, Ph.D.

con estratti rielaborati da Wikipedia

Binauralità e Stereofonia

La registrazione binaurale viene spesso confusa con quella stereofonica, ma in realtà si tratta di due sistemi molto differenti:

Nella registrazione stereofonica di un concerto, ad esempio, il suono viene tradizionalmente ripreso da numerosi microfoni di prossimità, strumento per strumento, e registrato su altrettante tracce separate, mentre l’acustica dell’ambiente di registrazione viene ripresa (eventualmente, ma non sempre) con una coppia di microfoni supplementari. Il tutto dovrà poi essere miscelato su due sole tracce (destra e sinistra), per consentirne la comune riproduzione acusmatica. In tal modo, nonostante vi sia la possibilità di intervenire sul suono di ogni strumento in fase di post-produzione, gli equilibri naturali tra i suoni degli strumenti e l’ambiente acustico della sala risulteranno compromessi o del tutto perduti, così che il suono registrato sarà inevitabilmente diverso da quello ascoltato direttamente al concerto.

La registrazione binaurale (a due orecchi) è un metodo di registrazione tridimensionale del suono che ha il fine di ottimizzare la registrazione per il suo ascolto in cuffia, riproducendo il più fedelmente possibile le percezioni acustiche di un ascoltatore situato nell’ambiente originario di ripresa dell’evento sonoro, mantenendone le caratteristiche direzionali a 360° sferici.

Tecniche di registrazione binaurale

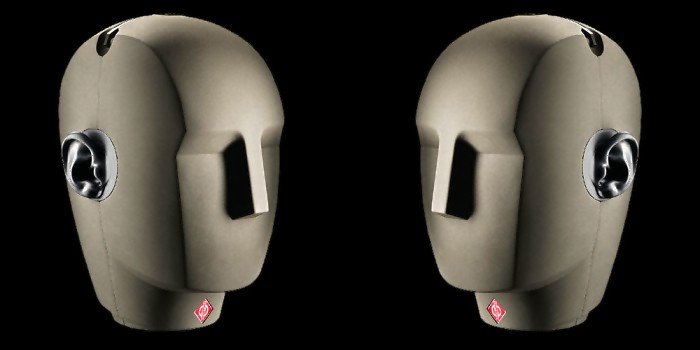

Una tecnica più elaborata prevede l’utilizzo di una testa di manichino, costruita con dimensioni e materiali atti a riprodurre fedelmente l’assorbimento sonoro di una vera testa umana e soprattutto la sua funzione di separatore naturale tra i due canali uditivi (destro e sinistro). La testa riproduce con particolare fedeltà la forma dei padiglioni auricolari e i canali uditivi, all’interno dei quali vengono posti due microfoni ad alta fedeltà. In tal modo i microfoni captano il suono come risulta equalizzato e modificato in fase dalla testa, e quindi nel modo più simile a come l’avrebbe percepito un ascoltatore reale.

Esistono metodi ancora più sofisticati, che usano complessi apparati di equalizzazione, e metodi semplificati, tra cui quello che prevede l’utilizzo di un disco fonoassorbente (disco Jecklin) tra i due microfoni contrapposti, al posto della ben più complessa e costosa testa artificiale.

Riproduzione binaurale

La registrazione binaurale viene riprodotta al meglio mediante l’ascolto in cuffia, in special modo tramite i modelli “in-ear”; l’ascolto tramite casse acustiche tende, infatti, a confondere il senso di spazialità dovuto alla separazione dei canali apportata dalla testa artificiale. Le tecnologie più sofisticate, tuttavia, disponendo di strumenti di equalizzazione psicodinamica e di teste artificiali di particolare precisione anatomica (ad es. il Neumann KU 100), consentono un eccellente ascolto anche tramite altoparlanti stereo.

Un’ulteriore complicazione è dovuta al fatto che fisiologicamente l’orecchio umano attenua fortemente il suono frontale nelle frequenze attorno a 5 kHz. Per tale motivo molti modelli di cuffie in commercio, sia di gamma medio bassa che elevata, presentano un’attenuazione intorno a tale frequenza. Dato che la registrazione binaurale con l’utilizzo di una testa artificiale attenua naturalmente la frequenza predetta, in quanto si comporta esattamente come un orecchio vero e proprio, l’ascolto di tali registrazioni dovrebbe essere effettuato con una cuffia avente risposta in frequenza lineare (o piatta), da ottenersi tramite apparati elettronici appositamente costruiti, o tramite un’equalizzazione da parte dello stadio di amplificazione.

Un’ulteriore complicazione è dovuta al fatto che fisiologicamente l’orecchio umano attenua fortemente il suono frontale nelle frequenze attorno a 5 kHz. Per tale motivo molti modelli di cuffie in commercio, sia di gamma medio bassa che elevata, presentano un’attenuazione intorno a tale frequenza. Dato che la registrazione binaurale con l’utilizzo di una testa artificiale attenua naturalmente la frequenza predetta, in quanto si comporta esattamente come un orecchio vero e proprio, l’ascolto di tali registrazioni dovrebbe essere effettuato con una cuffia avente risposta in frequenza lineare (o piatta), da ottenersi tramite apparati elettronici appositamente costruiti, o tramite un’equalizzazione da parte dello stadio di amplificazione.La registrazione binaurale, invece, è ideale per ricreare la sensazione “live” di una sala da concerto, così come per ogni tipo di ripresa ambientale e naturalistica.

Come il nostro sistema uditivo localizza la posizione di una sorgente sonora

Individuazione della direzione di provenienza del suono

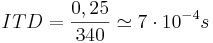

1) essendo l’orecchio destro più vicino del sinistro esso raccoglierà, tramite i padiglioni auricolari, il suono in anticipo. La differenza dei tempi di arrivo del suono viene chiamata ITD (acronimo dell’inglese Interaural Time Difference). Una stima di tale grandezza si ottiene dividendo il maggior percorso che deve compiere il suono per arrivare all’orecchio più lontano (la “larghezza della testa”) per la velocità del suono in aria. Assumendo come larghezza della testa 0,25 m e come velocità del suono 340 m/s otteniamo come ITD:

Individuazione della distanza della sorgente

Individuazione dell’elevazione della sorgente

– provando (ma l’esperimento è sconsigliabile anche se è stato effettuato) a riempire di plastilina tutte le pieghe de padiglioni auricolari fino a renderli una superficie piatta; ebbene, anche in questo caso, il sistema uditivo fatica ad individuare l’altezza della sorgente. Quest’ultimo esperimento, in particolare, dimostra che la particolare conformazione dei padiglioni auricolari gioca un ruolo decisivo nella determinazione dell’elevazione della sorgente: evidentemente i piccoli sfasamenti introdotti della riflessione del suono dalle molteplici pieghe presenti nel padiglione possono essere utilizzati a livello centrale, per ricavare informazioni di tipo direzionale.

da fisicaondemusica.unimore.it – Licenza Creative Commons

Strumenti per la registrazione Binaurale

Testa microfono stereo/binaurale professionale – Newmann KU 100 (costo circa 7400 euro)

Microfono stereo/binaurale professionale – 3Dio Free Space (costo circa 500 euro)

Microfono stereo/ORTF professionale – Schoeps MSTC 64 U (costo circa 3100 euro)

Microfono stereo/binaurale indossabile – Soundman OKM II Classic (costo circa 150 euro)

Testa in legno per Microfono stereo/binaurale – Soundman OKM (costo circa 350 euro)

Microfono auricolare stereo/binaurale – Roland CS 10 EM (costo circa 120 euro)

Lascia un commento